최근 방문

대한민국 축구의 레전드가 또 한 명 떠나갔다

축구 국가대표팀에 대한 남다른 애정 때문인지 아쉬움과 섭섭함이 교차했다.

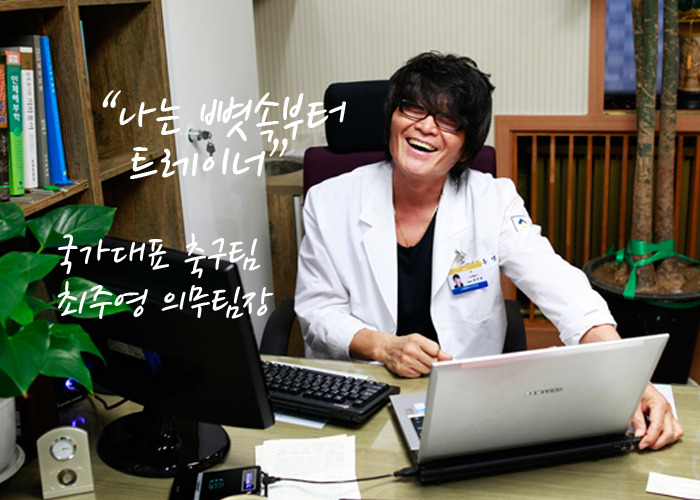

지난달 대한축구협회의 의무팀 생활을 청산한 '대표팀의 어머니' 최주영(60)씨에 대한 이야기다.

94년 미국 월드컵 이후 협회 의무 팀에 합류한 그는 20년 가까이 태극전사들의 부상 치료와 영양 관리 등을 도맡았다.

대표팀의 최장수 스태프이기도 했다.

그는 축구대표팀에서 4번의 월드컵, 4번의 아시안게임, 4번의 올림픽을 치렀다.

2002 한일월드컵 4강 신화의 '숨은 주역'으로 주목 받기도 했다.

대표팀을 떠났지만 여전히 축구 유망주들의 재활치료를 책임지고 있는 그를

지난 12일 서울 강동구 성내동의 '최주영 스포츠 재활 클리닉'에서 만났다.

'어머니의 따뜻한 약손'으로 선수들을 보살피며 긴장의 연속인 삶을 살았던 지난 19년을 되돌아봤다.

대표팀에서의 압박감은 상상을 초월했다. 그는 "승리 후에도 또 다른 경기를 준비해야 하기 때문에 긴장이 다 풀어지지 않는다. 잔디 위에서 야생마가 뛰어 노는 생활이었다고나 할까"라고 회상했다. 압박감과 스트레스에서 벗어나자 마음이 편안해졌다.

1년에 2개월만 귀가가 허용되는 시기가 있었을 정도로 모두가 부러워했던 대표팀 생활은 결코 녹록치 않았다.

그는 "새벽 5시에 일어나 하루 일과가 시작되고 선수들의 치료가 끝나면 밤 11시가 훌쩍 넘는다.

선수들은 경기를 하면 끝이지만 저의 본격적인 일정은 저녁에 시작된다"고 설명했다.

선수들을 치료해야 하는 입장이었기에 인내해야 했던 순간도 많았다.

그는 "너무 원했던 일을 했기 때문에 힘든 줄 몰랐다.

제가 우울하고 힘이 없으면 선수들도 그럴 수 있기 때문에 축 처진 모습을 보여줄 수 없었다.

그래서 항상 활기차고 우렁차게 보냈다"며 남다른 애환을 털어 놓았다.

2002년 월드컵은 잊을 수 없다.

최씨는 "가장 기억에 남는 순간은 아무래도 한일월드컵이다. 정말 위대하지 않았나"라며 소회를 밝혔다.

사건사고가 가장 많이 일어난 대회이기도 했다.

"경기가 거듭될수록 선수들의 체력이 고갈됐다. 독일과 준결승전을 앞두고 선수들의 체력 상태는 제로였다.

당시에는 정신력으로 버틸 수밖에 없었다."

이로 인해 모든 선수들이 링거 투혼을 펼쳤다.

그는 "생애에서 가장 바쁜 순간이었다. 매일 새벽 1, 2시까지 선수들의 몸을 보살펴야 했다"며

"또 이영표, 박지성, 김태영 부상 등 긴박했던 사건들도 많았다"고 말했다.

특히 김태영의 코뼈 부상은 가장 아찔했던 순간.

김태영은 2002년 6월18일 이탈리아와 16강전에서 코뼈가 부러지는 부상으로 도저히 경기를 뛸 수 없는 상황이었다.

그는 "다른 때 같았으면 못 뛰게 했을 것이다. 하지만 워낙 상황이 긴박했기 때문에 히딩크 감독과 상의한 뒤 내보냈다.

만약 같은 부위에 한 번 더 부딪혔으면 수술을 해도 후유증이 있었을 것"이라며

"지금 생각해도 위험한 결정이었다"라고 고개를 절레절레 저었다.

김태영의 마스크 공수 과정은 특공 작전을 방불케 했다.

경기 다음날 일본에서 마스크 제작자를 데려왔고, 하루 만에 공정을 마쳤다.

이로 인해 김태영은 마스크를 착용하고 남은 경기를 계속해서 치를 수 있었다.

2009년 2월11일 이란 테헤란에서 열렸던 2010년 남아공월드컵 최종예선 이란전을 가장 마음 졸인 순간으로 꼽았다.

그는 "당시 이란과 중요한 경기를 앞두고 조용형 이청용 김정우 기성용 주전 선수 4명이 모두 부상이었다.

다 뛰게 해줘야 한다는 마음이 앞섰다. 4명에게 매달려 겨우 경기를 뛸 수 있었고,

결과적으로도 나쁘지 않아 뿌듯했다"고 숨을 길게 내쉬었다.

수고하셨습니다!

면죄자의 최근 게시물

면죄자의 최근 게시물

-

[19]천조국 몰카

-

[9]스토커에 대처하는 자세

-

[6]강아지 백덤블링

-

[10]연봉2억 생산직 공장