최근 방문

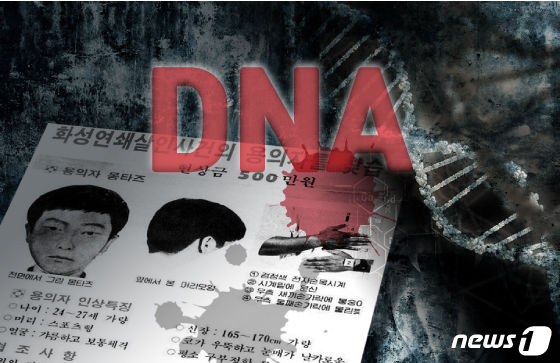

"신뢰도 99.99%, 화성 연쇄살인범 DNA 틀릴 확률 없다"

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=421&aid=0004205131

33년 동안 미제로 남아있던 화성 연쇄살인이 살인의 추억으로 남지 않게 된 건 흘러간 세월 동안 진화해온 과학 수사 덕분이었다. 경찰은 사건 당시 수집해 영구보존하던 증거물에서 나온 DNA 정보를 이용해 50대 남성 이모씨를 유력한 용의자로 특정했다.

그도 그럴것이 1990년 초중반까지 과학수사는 ABO 혈액형 정도를 분석하는 게 혈액을 이용한 과학수사의 전부였다. 서 원장은 "1991년 벌어진 10차 살인의 경우 당시 유전자(DNA) 분석 선진국이던 일본에 표본을 보냈으나 시도 정도에 그친 셈이 됐다"고 회상했다.

이후 국내에 도입된 DNA 검사 기법은 범죄수사의 일대 '혁신'이 됐다. 현장이 훼손되거나 전소되더라도 피 한방울이면 사람을 특정할 수 있게 된 것이다.

현재 국과수에서는 현장에서 채취된 극히 적은 양의 시료에서도 DNA를 검출할 수 있다. 중합효소 연쇄반응 기법(PCR)을 이용해 1ng(나노그램)의 시료로 DNA를 증폭해 감정하는 기법을 쓰고 있다. 1ng은 1g의 10억분의 1로 극미량으로도 사람을 특정할 수 있는 것이다. 서 전 원장은 "초기 DNA 감정 기술은 혈액이 많이 필요하고, 부패해서는 안되며 증폭 기술도 수준이 낮았는데 삼풍백화점 붕괴사고, 대구 지하철 사건 등을 겪으면서 우리 기술은 세계 최정상에 올라선 상태"라고 말했다.

이중 이번에 사용된 분석 기법은 STR 감정이다. 시약을 가위 삼아서 DNA를 잘라낸 다음에 전기를 줘서 얼마나 끌려가느냐를 보고 숫자값을 정하는 감정 기법으로, 서 전 원장은 "일반적인 상황에서 틀릴 확률은 거의 없다"고 단언했다.

DNA의 신뢰도는 '99.99%'로까지 표현된다. 사실상 100% 모든 사람의 DNA는 서로 다르고, 돌연변이가 없는 한 죽는 날까지 변하지 않는다는 의미에서 DNA 신원확인 기법을 정립한 알렉 제프리 영국 레스터대 유전학 교수는 이를 '유전자 지문'(DNA Finger printing)이라고 명명했다.

유전자 지문은 우리 손의 지문에서 한 단계 더 나간 정보도 제공한다. 혈액형과 성별, 친자 관계 등 개인을 특질도 파악할 수 있는 것이다.

이런 장점 때문에 DNA 분석은 국과수에서만 2018년 17만6404건이 이뤄졌다. 행정안전부에 따르면 이는 지난해 국과수 감정처리 유형 중 가장 많은 부분을 차지한다. 독물 분석(6만9479건), 마약분석(4만4374건), 교통사고 분석(1만7500건), 시신 검안(9131건) 등을 합친 것보다 많은 수치로 수사의 증거능력을 가늠케 한다.

그러나 이런 첨단 기술도 2010년 '디엔에이 신원확인 정보의 이용 및 보호에 관한 법률'(속칭 DNA법)이 없었다면 이번 난제 해결을 비롯한 범죄 현장 적용이 어려웠다. DNA법 시행으로 구속 피의자, 수형인, 범죄 현장 DNA 증거 등을 데이터베이스(DB)로 축적할 법적 근거가 마련됐기 때문에 비교 대상이 생긴 것이다.

서 전 원장은 한편 사건을 끝까지 붙잡고 수사해온 경찰에 대해서도 경의를 표했다. 공소시효가 지난 사건의 증거물을 잘 보존했기 때문에 과학 수사가 가능했다는 것이다.

여라싸라기의 최근 게시물

여라싸라기의 최근 게시물

-

[18]롤잘알 페이커 할머니

-

[9]개화남